Воссоединение России и Крыма привело к наиболее серьёзному обострению отношений России с США и НАТО в новейшей истории. Предыдущий кризис, вызванный конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 г., не повлёк за собой столь существенных последствий, и уже менее чем через год после него Россия и США объявили о «перезагрузке» отношений. Сейчас же, по прошествии трёх лет после крымских событий, несмотря на приход к власти в США Дональда Трампа, вероятность существенного потепления отношений Москвы с Вашингтоном и Брюсселем остаётся достаточно низкой.

Более того, события в Крыму дали толчок интенсификации военной деятельности НАТО в Восточной Европе, которая продолжается до сих пор. В связи с этим стоит рассмотреть данный процесс для определения характера военных угроз национальной безопасности России.

Отношения Россия – НАТО после Крыма: факторы напряжённости

События в Крыму и на Украине имеют ряд явных отличий от южноосетинского кризиса, которые позволяют понять причины столь болезненной реакции на действия России со стороны США и НАТО.

Во-первых, операция в Крыму была превентивной реакцией Москвы на угрозу национальным интересам России после переворота в Киеве, угрозу пусть и весьма реальную, но ещё явно нематериализовавшуюся. Операция по принуждению Грузии к миру стала ответом на явную и непосредственную военную агрессию, жертвами которой, в частности, стали российские военнослужащие из состава миротворческого батальона.

Во-вторых, действия России в Крыму привели к существенному изменению стратегической и политической обстановки. В 2008 г. российское вмешательство и даже последующее признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии ставило своей целью на тот момент, по большому счёту, восстановление и надёжное закрепление статуса-кво, имевшего место до начала авантюры Михаила Саакашвили.

Из второго отличия напрямую следует третье – южноосетинский кризис разрешился менее чем за месяц, прошедший между грузинским вторжением и признанием Россией Абхазии и Южной Осетии. Украинский же кризис оказался долгосрочным, расширившись за пределы Крыма, и продолжается до сих пор в рамках противостояния Киева с непризнанными Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Наконец, четвёртым ключевым отличием, имеющим прямое отношение к военной деятельности НАТО, является наглядная демонстрация значительных успехов российской военной реформы, которая привела к росту боеспособности Вооруженных Сил РФ.

Южноосетинский кризис, как это ни странно, показал, что возможности России по ведению военных действий против сопоставимого противника весьма ограничены. В 2008 г. российская армия продемонстрировала свою техническую слабость и организационную неповоротливость. Наглядной иллюстрацией этого являются существенные потери, понесённые российскими ВВС [1]. Успех российской операции был во многом связан с подавляющим численным превосходством. Поэтому события августа 2008 г. не стали поводом для серьёзной обеспокоенности военного руководства США и НАТО.

Участие России в переговорах по мирному урегулированию в рамках плана Медведева-Саркози создало у стран-членов НАТО иллюзию того, что Москва отступила под давлением Запада. В действительности же это было связано с изначально ограниченными политическими целями Москвы в данном конфликте. НАТО не уделило должного внимания главному – Россия готова решительно отстаивать свои национальные интересы за пределами собственных границ, в том числе с применением военной силы.

Тем большим был шок от событий февраля-марта 2014 г. Скорость и скрытность операции застала НАТО врасплох, в чём, в частности, признался тогдашний заместитель начальника штаба Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО (ВГК ОВС) в Европе по вопросам оперативной и разведывательной деятельности генерал-майор Гордон Дэвис [2].

Во многом это стало следствием резкого падения в США после окончания Холодной войны востребованности, а затем и общего уровня военно-политической экспертизы по вопросам, связанным с Россией. В США, несомненно, осталось немало толковых специалистов по России, но их количество сократилось на фоне роста интереса к исследованию Китая и проблем, связанных с международным терроризмом. К их мнению стали реже прислушиваться. Занимающиеся российской тематикой американские военные эксперты сосредоточились преимущественно на вопросах ядерного разоружения и противоракетной обороны. Более глубокие исследования России и постсоветского пространства велись в основном по проблемам сугубо внутриполитического характера. Теперь же количество публикаций по российской тематике значительно выросло, но этот процесс не сопровождался сопоставимым ростом их качества. В итоге качественная аналитика зачастую теряется на фоне слабых или откровенно тенденциозных публикаций.

Понимание обстановки ухудшалось ещё больше вследствие «идеологической ловушки», куда Вашингтон и Брюссель загнали их собственная приверженностьдвойным стандартам и снижение популярноститрактовки международных процессов с позиций прагматичного политического реализма. Военные операции в Югославии, Косово, Ливии были гуманитарными операциями и борьбой за демократические ценности, а операция в Грузии – военной агрессией Москвы. Признание независимости Косово международное право не нарушало, а в случае Абхазии и Южной Осетии– нарушило. Это вело кдемонизации России и её внешней политики.

Идеологизированному и крайне негативному восприятию России внутри НАТО активно способствовали страны Балтии. Не имея сколько-нибудь значимых собственных ресурсов – военных, экономических и экспертных, Латвия, Литва и Эстония транслируют собственные преувеличенные страхи по отношению к России, стараясь всеми возможными способами заручиться поддержкой США и других ведущих стран-членов НАТО.

Операция в Крыму была воспринята многими экспертами из стран НАТО как пример успешной реализации стратегии fait accompli (свершившегося факта)[3], то есть неожиданно начавшегося скоротечного конфликта с крайне незначительным и оставшимся не воспринятым должным образом угрожаемым периодом, после которого США и НАТО были вынуждены смириться с изменившейся обстановкой. НАТО восприняла операцию в Крыму как готовность России проводить превентивные операции, направленные на изменение статус-кво и способные повлечь за собой долгосрочный кризис.

Со своей стороны, НАТО плохо понимала мотивацию действий и механизмы принятия решений российского руководства и была склонна воспринимать его исключительно в негативном свете. Основными характеристиками политики Москвы в глазах НАТО стали враждебность и непредсказуемость.

Показательным является и ряд исследований, например тех, что были проведены в последнее время аналитиками Корпорации РЭНД (RAND Corporation), которые говорят о возможности крупномасштабного военного вторжения России в страны Балтии и неготовности НАТО к нему. Целесообразность подобного вторжения с точки зрения национальных интересов России должным образом не анализируется. Стратегическая цель России в одном из подобных исследований [4] была охарактеризована как «демонстрация неспособности НАТО защитить своих наиболее уязвимых членов с тем, чтобы разделить альянс и снизить угрозу, которую он представляет». При этом никак не обосновывается готовность Москвы начать открытый конфликт с НАТО или поставить под вопрос действенность 5-й статьи Устава НАТО ради достижения данной цели.

Помимо перечисленных факторов внешнего и внутреннего характера, действия НАТО после 2014 г. объясняются рядом других соображений. Для институтов НАТО угроза агрессивных действий России – прекрасная возможность для мобилизации, укрепления и повышения роли организации. Для стран Балтии – повышение собственной значимости и развитие связей, в том числе экономических, с США и другими членами НАТО. Для американского Европейского командования – повышение собственного статуса и количества выделяемых ресурсов. Для Пентагона – новый серьёзный довод в борьбе вокруг размера военного бюджета, политически более удобный, чем угроза со стороны Китая. Для Белого дома – повышение американского влияния в Европе и возможность наконец-то побудить своих европейских союзников взять на себя более значимую часть расходов на обеспечение коллективной безопасности.

Стоит иметь в виду и дисбаланс внутри блока НАТО между производителями и потребителями безопасности. Главный производитель безопасности в НАТО – США – успешно использует опасения и настороженность основных потребителей безопасности – стран Балтии, Норвегии – для достижения собственных внешнеполитических целей в Европе, в том числе для сдерживания России.

Среди остальных производителей безопасности в НАТО из числа стран Западной Европы наблюдается определённый уровень незаинтересованности в возвращении к ситуации Холодной войны и сомнений относительно реальности «русской угрозы». Это, с одной стороны, ограничивает уровень напряжённости в отношениях России и НАТО, но, с другой стороны, снижает и заинтересованность в разрешении накопившихся противоречий и поиска компромиссных решений. Ещё более затрудняет этот процесс увязка «прибалтийского вопроса» с ситуацией на Украине, а также переплетение его с другими болезненными аспектами российско-американских отношений, включая проблему ПРО и Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Другие потребители безопасности, страны Бенилюкса, балканские страны, также не имеют прямой заинтересованности в обострении отношений с Россией, но следуют в кильватере политики США из соображений блоковой дисциплины.

Укрепление группировки НАТО в Восточной Европе

В качестве ответа на события в Крыму США и НАТО приняли в 2014–2016 гг. ряд мер, направленных на сдерживание угрозы со стороны России. Уже в начале июня 2014 г. Барак Обама дал начало реализации Европейской инициативы по повышению уверенности (European Reassurance Initiative, ERI). Изначальной целью данной инициативы было продемонстрировать американским союзникам по НАТО, в первую очередь в Центральной и Восточной Европе, приверженность Вашингтона обеспечению их безопасности и территориальной целостности. ERI предполагает пять основных направлений работы:

- наращивание военного присутствия,

- интенсификацию совместных учений,

- создание заблаговременных запасов на случай кризиса,

- развитие инфраструктуры,

- развитие отношений с новыми членами НАТО.

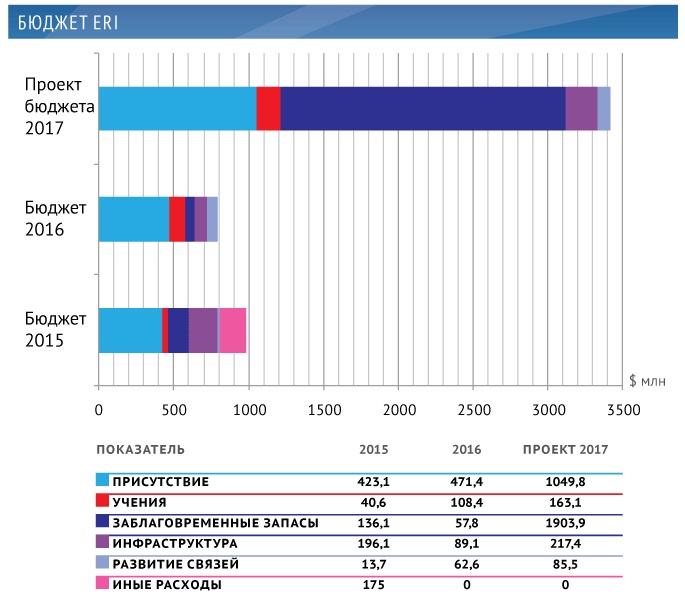

В проекте военного бюджета США на 2017 г. инициатива была значительно расширена [5]. К задаче «заверения» была добавлена задача сдерживания, для чего было решено профинансировать ряд мер, направленных напрямую на быструю реакцию в случае гипотетической агрессии со стороны России. Если бюджет ERI на 2015 г. составил $985 млн, а на 2016 г. – около $790 млн,то проектбюджета на 2017 г. вырос более чем в четыре раза и составил около $3,4 млрд [6]. Расходы на наращивание присутствия были увеличены более чем в два раза и превысили $1 млрд, но основной рост связан с выделением $1,9 млрд на создание заблаговременных военных запасов в Европе. Показательно, что в 2015–2016 гг. на создание заблаговременных запасов было выделено менее $200 млн.

Основные расходы в рамках ERI приходятся на Армию США. В проекте бюджета на 2017 г. на нее пришлось 83% от всего бюджета ERI (64% в 2016 г., 45% в 2015 г.). Проект бюджета ERI на 2017 г. включал в себя финансирование боевой службы в Европе – 5100 военнослужащих, 97% из которых приходится на военнослужащих Армии США.

ERI должна значительно усилить силы Армии США в Европе. По состоянию на май 2016 г. в Европе было 25000 военнослужащих Армии США, из которых 21000 непосредственно подчинялись Европейскому командованию [7]. Основные силы Армии США в Европе [8] размещаются в Германии (2-й кавалерийский (механизированный) полк, 12-я бригада армейской авиации и 10-е командование ПВО и ПРО) и в Италии (173-я воздушно-десантная бригада).

В 2016 г. в рамках ERI было решено дополнить эти силы одной американской бронетанковой бригадной тактической группой (БрТГ), которая должна обеспечить постоянное присутствие на основе ротации в Восточной Европе. БрТГ имеет в своём составе более 3500 военнослужащих и около 2500 единиц техники, включая 87 танков. БрТГ будет базироваться преимущественно в Польше, с размещением отдельных подразделений в странах Балтии, Румынии, Болгарии и Германии. Бронетанковая БрТГ была дополнена бригадой армейской авиации (около 2200 военнослужащих и 86 вертолётов), базирующейся преимущественно в Германии. Любопытно, что размещение бронетанковой БрТГ в официальных документах проходит по линии «заверения», а авиационной бригады – по линии сдерживания.

Стоит отметить, что в 2012–2013 гг. США вывели из Европы две бригады – 170-ю и 172-ю пехотные. Таким образом, текущее наращивание присутствия Армии США в Европе, по сути, лишь восстанавливает ситуацию, существовавшую до 2012 г., с заменой двух пехотных бригад на бронетанковую и авиационную.

В отличие от Армии влияние ERI на состав американских ВВС в Европе значительно скромнее. Проект бюджета ERI на 2017 г. предполагает временный отказ от сокращения базирующейся на базе Лейкенхит в Великобритании 493-й истребительной эскадрильи, которая имеет в своём составе 20 истребителей F-15C. В настоящее время ВВС США в Европе [9] имеют шесть истребительных эскадрилий – три в составе 48-го крыла истребительной авиации в Великобритании, одну в составе 52-го авиакрыла в Германии и две в составе 31-го авиакрыла в Италии. Также ВВС США в Европе имеют в своём составе одну эскадрилью самолётов-заправщиков KC-135R Stratotanker в Великобритании (в составе 100-го крыла) и одну эскадрилью военно-транспортных самолётов C-130J Super Hercules (в составе 86-го крыла военно-транспортной авиации).

ERI не предполагает наращивания военно-морского присутствия в Европе. На сегодняшний день на постоянной основе в зоне ответственности Шестого флота США находятся всего пять кораблей [10] – флагман Шестого флота штабной корабль USS Mount Whitney (LCC 20), базирующийся в Италии, а также четыре эсминца, развёрнутых в Испании в рамках Европейского поэтапного адаптивного подхода по обеспечению противоракетной обороны. Кроме этого, в зону ответственности Шестого флота отправляются на основе ротации и другие корабли ВМС США. Присутствие в регионе авианосных ударных групп, которые составляют основу американского флота, весьма ограниченно. Обычно они действуют в регионе во время транзита между Пятым флотом и континентальными ударными группами США. Оценить уровень присутствия американских подлодок в регионе не представляется возможным в силу закрытости информации о действиях подводных сил.

Как было указано выше, рост бюджета ERI связан в первую очередь с расходами на создание заблаговременных запасов. Текущие планы предполагают создание в Германии, Бельгии, Нидерландах и, возможно, в Польше запасов для развёртывания и обеспечения двух БрТГ, бригады тылового обеспечения и артиллерийской бригады. Эти запасы позволят США в случае кризиса или в угрожаемый период в сравнительно сжатые сроки развернуть в Восточной и Центральной Европе соединение дивизионного уровня на базе штаба американской Четвёртой пехотной дивизии (базируется в Германии), способное действовать в конфликте высокой интенсивности.

Также ERI предполагает массу различных частных мер в интересах ВВС (модернизация аэродромной инфраструктуры и создание запасов авиационного вооружения), разведки и слежения, а также сил специальных операций. Во многом это связано с желанием не допустить неожиданного вторжения России.

Параллельно с ERI идёт работа и по линии НАТО. По итогам саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 г. [11] был разработан комплекс мер по обеспечению боеготовности (Readiness Action Plan). В частности, было решено значительно усилить Силы быстрого реагирования НАТО (СБР; NATO Response Force), доведя их общую численность до 40000. В составе СБР НАТО было решено создать межвидовое оперативное формирование высокой боеготовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), способное начать развёртывание в течение 48–72 часов [12].

Численность VJTF должна составить около 20000 человек, включая сухопутную многонациональную бригаду численностью порядка 5000 человек. VJTF дополняют две многонациональные бригады с более продолжительными сроками начала развёртывания, а также различные командно-штабные и тыловые элементы, воздушные и морские силы, силы специального назначения. В Польше, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Венгрии и Словакии были созданы небольшие штабные элементы (NATO Force Integration Unit) для обеспечения развёртывания СБР НАТО в случае кризиса, а также организации взаимодействия с национальными вооруженными силами, в том числе в период учений.

Точный состав и реальная боеготовность СБР и VJTF НАТО остаются неизвестными. Учитывая их многонациональный характер и связанные с этим организационные и логистические трудности, боевая эффективность СБР и VJTF представляется более низкой по сравнению с аналогичной группировкой, сформированной одним государством.

В ходе саммита НАТО в Варшаве в июле 2016 г.[13] был принят ряд дополнительных мер по противодействию пресловутой «русской угрозе». В рамках программы усиленного внешнего присутствия (Enhanced Forward Presence) было решено развернуть четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии. США будут отвечать за размещение в Польше, а Великобритания, Канада и Германия за размещение в Эстонии, Латвии и Литве, соответственно.

Общая численность этих сил составит около 4000–5000 тысяч человек. В случае крупного конфликта военное значение этих четырёх батальонов будет достаточно ограниченным в силу их численности и расположения, делающего их уязвимыми для превентивного или упреждающего удара. Основная их роль – политическая, а именно демонстрация присутствия многонациональных сил в странах Балтии и готовности привести в действие 5-ю статью Устава НАТО.

В 2015–2016 гг. НАТО значительно интенсифицировали проведение крупных учений. В июне 2015 г. в ходе учений Noble Jump-15 были отработаны элементы развёртывания VJTF. В учениях приняло участие около 2000 военнослужащих из девяти стран.

В октябре-ноябре 2015 г. были проведены крупные учения Trident Juncture-15, в ходе которых отрабатывались механизмы развёртывания VJTF и СБР НАТО. Учения прошли на территории Испании, Италии и Португалии. В них приняло участие около 36000 человек, четыре многонациональные бригады, около 190 летательных аппаратов и около 70 кораблей и подводных лодок.

В июне 2016 г. Польша организовала на своей территории крупные международные учения Anakonda-16. В них приняли участие около 31000 военнослужащих, включая 14000 от США и 12000 от Польши.

Военные расходы НАТО

Интенсификация текущей военной деятельности США и НАТО в Европе происходит на фоне заявленного роста военных расходов стран-членов блока. По официальным оценкам, совокупные военные расходы стран НАТО в 2016 г. составили около $921 млрд [14].

Львиная доля, около 72%, приходится на США. Лишь три других члена блока НАТО имеют расходы на оборону свыше $40 млрд – Великобритания ($56,8 млрд), Франция ($44,2 млрд) и Германия ($41,7 млрд). На них в общем приходится 15,5% от общих расходов. Ещё четыре страны имеют расходы свыше $10 млрд – Италия ($22,1 млрд), Канада ($15,5 млрд), Турция ($12 млрд) и Испания ($11,2 млрд). На эту группу стран приходится 6,6% от общих расходов. На остальных членов НАТО приходится менее 6% от общих расходов.

На протяжении 2009–2014 гг. совокупные военные расходы Канады и европейских стран-членов НАТО сокращались на 1–3% ежегодно. По данным за 2016 г., из ключевых стран по размеру расходов в абсолютных показателях лишь два члена НАТО – США и Великобритания [15] – выполняли требование блока по выделению на нужды обороны не менее 2% от ВВП. Требование блока по выделению не менее 20% от общих военных расходов на закупку вооружения и военной техники из ключевых по размерам военных расходов членов НАТО выполняли США, Великобритания, Франция, Италия и Турция [16].

На саммите НАТО в Уэльсе было решено, что члены блока, которые не выполняют требования относительно размера военных расходов и расходов на закупку вооружения, прекратят сокращение военных расходов и будут стремиться к выполнению требования 2%/20% к 2024 г. Действительно, в 2015 г. расходы выросли на 0,5%, ав 2016 г. на 3,8%.

Администрация Дональда Трампа старается активно повлиять на своих союзников по НАТО с тем, чтобы они увеличили свои военные расходы до установленного уровня в 2% от ВВП. Учитывая, что европейские страны-члены НАТО тратят на оборону 1,47% от своего совокупного ВВП ($241,8 млрд), то выполнение требования блока приведёт к росту расходов на 36% или $87 млрд (при текущем уровне ВВП). Наиболее значительным должен стать вклад Германии, которой для выполнения требования потребуется увеличить военный бюджет на 67% (около $28 млрд [17]). В таком случае Германия может выйти на второе место по военным расходам в НАТО после США. Франция должна будет увеличить военные расходы на 12% (на $5,3 млрд), Италия – на 80% ($17,7 млрд), Турция – на 18% ($2,2 млрд), Испания – на 122% ($13,7 млрд), Канада – на 96% ($14,9 млрд).

При этом военные расходы России за 2016 г. составили около 3,8 трлн руб. [18] или порядка $63 млрд [19]. Эта цифра составляет 4,5% от российского ВВП. Но она включает в себя 800 млрд руб. ($13 млрд, 1% от ВВП), которые были выделены государством на погашение кредитов предприятий военно-промышленного комплекса. Без учёта этих значительных расходов военный бюджет России составляет 5,4% от общих военных расходов стран-членов НАТО. Более того, на фоне стремления НАТО нарастить свои военные расходы, Россия планирует поддерживать свои расходы в 2017–2019 гг. на уровне 2,7–2,8 трлн руб. в год.

Диспропорция между намеченным ростом военных расходов НАТО и снижением интенсивности военного строительства в России, связанного с завершением основных программ по модернизации и перевооружению российских Вооруженных Сил (ВС), становится ещё более острой, если принять во внимание заявленные направления военной политики новой американской администрации.

Развитие, модернизация и «восстановление» Вооруженных сил было одним из ключевых пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. Новая американская администрация взяла курс на отмену ограничений на размер военных расходов, установленных Законом о бюджетном контроле 2011 г., рост военных расходов и наращивание численности Вооруженных сил. Наиболее известным и ярким примером стал лозунг строительства флота в 350 кораблей (сейчас в составе ВМС США числится 275 кораблей [20]).

Тем не менее не стоит преувеличивать угрозу, связанную с планируемым ростом военных расходов США. Во-первых, обеспечение значительного роста военного бюджета и выполнение иных предвыборных обещаний Дональда Трампа, в частности сокращение некоторых налогов, будет непростой задачей. Новой администрации придётся изыскать источник для этого увеличения. Основные варианты, такие как сокращение невоенных расходов или увеличение государственного долга, вызовут резкое противодействие в Конгрессе.

Во-вторых, в случае реального роста военного бюджета США приоритетом будет являться восстановление боеспособности Вооруженных сил. Только после этого целесообразно наращивать их численность. На протяжении последних полутора десятилетий Вооруженные силы США действуют в условиях повышенной оперативной нагрузки, связанной с обеспечением глобального внешнего присутствия и участием в многочисленных операциях, из которых операции в Ираке и Афганистане являются крупнейшими, но далеко не единственными. Ситуацию усугубляют и иные факторы:

- долгосрочные последствия резкого сокращения военных расходов и закупок вооружения и военной техники в 1990-е гг.;

- ограничения на военные расходы в 2010-е гг.;

- ряд крупных программ, реализующихся со значительным ростом стоимости и сроков реализации (например, программа истребителя F-35 или авианосца нового поколения типа Gerald R. Ford);

- ряд крупных программ, которые после выделения значительных средств были затем закрыты или значительно сокращены (например, программа строительства эсминцев типа Zumwalt);

- необходимость весьма дорогостоящей модернизации стратегических ядерных сил (до $400 млрд в 2017–2026 гг. из которых $267 млрд приходится на Министерство обороны [21]).

Как заявил в декабре прошлого года заместитель министра обороны США Роберт Уорк [22], в ближайшие годы Пентагону будет требоваться порядка $88 млрд в год дополнительных средств (примерно 16% сверх основного военного бюджета на 2017 г. без учёта расходов на заморские операции [23]), которые необходимы для восстановления боеспособности и ряда других первоочередных мер. Увеличение численности Вооруженных сил потребует ещё более значительных вложений. Поэтому для США увеличение военных расходов Канады и европейских союзников способно снизить нагрузку на американский военный бюджет. Тем более что Европа по-прежнему остаётся в списке региональных приоритетов военно-политической стратегии США на третьем месте после Ближнего Востока и западной части Тихого океана. Примечательно, что, по мнению экспертов Центра стратегических и бюджетных оценок США (CSBA), Европа должна занимать второе место в списке приоритетов американского военного строительства (Западная часть Тихого океана – первое, Ближний Восток – третье)[24].

Угрозы для России

Россия в последние годы активно осуществляет развитие своих Вооруженных Сил. К приоритетным направлениям относятся Арктика и Крым, но наиболее интенсивно усиливается группировка на юго-западных рубежах страны – на границе с Украиной. Именно здесь на базе существующих бригад созданы три новые мотострелковые дивизии: 144-я в Смоленской и Брянской областях, 3-я в Воронежской и Белгородской областях и 150-я в Ростовской области. Была воссоздана 1-я танковая (Одинцово) и 8-я общевойсковая (Новочеркасск) армии, а в Воронеж было возвращено управление 20-й общевойсковой армии.

Причины этого процесса очевидны – до недавнего времени у России на границе с Украиной были весьма ограниченные силы. Сейчас же, учитывая напряжённые отношения с нынешними киевскими властями и продолжающийся конфликт на Донбассе, Москве приходится принимать меры по прикрытию этого стратегически важного направления и созданию потенциала для реагирования в случае кризиса.

Происходит переформирование сил и в других военных округах. Так, например, в Центральном военном округе была воссоздана 90-я танковая дивизия в Челябинской области, а в Южном военном округе – 42-я мотострелковая дивизия в Чечне. Стоит подчеркнуть, что многие решения являются по своей сути не столько наращиванием сил, сколько отказом от сокращений и переформирований, осуществлённых в рамках военной реформы на рубеже 2000–2010-х гг. Причины этого также очевидны – украинский кризис и разочарование Москвы провалившейся «перезагрузкой» российско-американских отношений.

На фоне активного военного строительства на юге и севере России, является особенно заметным отсутствие желания Москвы укреплять военное присутствие на территории, непосредственно примыкающей к странам Балтии, то есть в Новгородской, Псковской и Калининградской областях. Никакого значимого усиления группировки российских войск в этих областях не происходит. Боевой состав остаётся примерно на прежнем уровне, за исключением отдельных реорганизационных мер. Так, в 2015 г. в Калининградской области было создано управление 11-го армейского корпуса, а 7-му гвардейскому отдельному мотострелковому полку был возвращён статус бригады. Перевооружение и поставка в войска современной военной техники в трёх областях на Северо-Западе России также идёт достаточно медленными темпами.

Стоит упомянуть и неудовлетворительное состояние Балтийского флота. В конце июня 2016 г. в отставку было отправлено практически всё командование Балтфлота, включая его командующего, вице-адмирала Виктора Кравчука. Причиной этому послужили «серьезные упущения в организации боевой подготовки, повседневной деятельности войск, непринятие всех необходимых мер по улучшению условий размещения личного состава, отсутствие заботы о подчиненных, а также искажение реального состояния дел в докладах» [25]. А уже в этом году глава Военно-следственного управления по Балтийскому флоту генерал-майор юстиции Сергей Шаршавых отметил резкий всплеск (с 9 до 133 случаев!) преступлений против порядка пребывания на военной службе, совершенных в частях Балтфлота [26]. Сложно представить, что при таком состоянии дел в одном из основных элементов военной мощи России на северо-западном направлении Москва может планировать начать конфликт с НАТО.

Отдельно стоит упомянуть фактор Белоруссии. В настоящее время положение Минска двойственное как с политической, так и с военной точки зрения. С одной стороны, Россия и Белоруссия тесно связаны политически и экономически. Минск в целом следует в кильватере военно-политической стратегии Москвы и разделяет её опасения относительно деятельности НАТО, что подтвердил в своём недавнем выступлении министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков[27]. С другой стороны, Минск старается проводить собственную внешнюю политику, избегая открытого противостояния с Западом и не оказывая безоговорочной поддержки Москве. Это, в частности, выражается в непризнании независимости Абхазии и Южной Осетии, в весьма осторожной позиции по вопросу Крыма [28] и периодических противоречиях между Россией и Белоруссией.

Более того, Россия не имеет значительного военного присутствия в Белоруссии – здесь расположены лишь РЛС системы предупреждения о ракетном нападении «Волга» и узел связи ВМФ. В прошлом году Россия и Белоруссия также закончили формирование единой региональной системы ПВО, но идея создания российской авиабазы так и не была реализована [29].

Несмотря на это, на Западе Белоруссию воспринимают как союзника России и стратегически значимый плацдарм для развёртывания в случае гипотетического вторжения в Прибалтику [30]. Отмечается, что Белоруссия может принять в нём непосредственное участие, а силы на территории Белоруссии и Калининградской области позволяют взять под контроль пресловутый Сувалкский коридор, отрезая Прибалтику с суши.

В действительности Белоруссия является буферной зоной между Россией и НАТО. И Москве, и Западу крайне невыгодно изменение существующего статус-кво. Размещение в Белоруссии значительного российского контингента будет однозначно воспринято в Брюсселе как прямая угроза. Для России же дестабилизация ситуации в Белоруссии, изменение вектора политики Минска на разрыв с Москвой или же, наоборот, увеличение военно-политического давления НАТО на Белоруссию – абсолютно неприемлемы.

Украинское направление, Арктика и Крым в настоящее время относятся к приоритетам первого порядка в развитии Вооруженных Сил России. Среднеазиатское и дальневосточное направления – к приоритетам второго порядка. Именно отсюда, по мнению российского руководства, исходят основные угрозы национальной безопасности, а военный потенциал недостаточен. Москва чётко даёт понять, что не хочет дальнейшего обострения отношений с НАТО и, тем более, не стремится к военному конфликту с блоком. Вместе с тем принятые НАТО и США меры, включая ERI и проведение крупных учений вблизи российских границ, а также курс на значительное увеличение военных расходов европейских членов НАТО и развёртывание американских систем противоракетной обороны в Европе, повышают угрозу для безопасности России и, в частности, калининградского полуэксклава.

В настоящее время, несмотря на наращивание активности НАТО, уровень рисков остаётся достаточно низким. Так, размещение в Европе заблаговременных военных запасов можно рассматривать как компромиссное решение. Для США это позволило повысить военный потенциал в регионе и успокоить своих европейских союзников, затратив сравнительно ограниченные ресурсы. Для России же создание этих запасов представляет собой в настоящее время значительно меньшую угрозу, чем действительное развёртывание в Европе полноценной американской дивизии. Реальное же американское присутствие сопоставимо с уровнем 2011 г.

Вместе с тем заявленный рост военных расходов европейских членов НАТО способен привести к дальнейшему росту напряжённости в отношениях между НАТО и Россией. Но остаются открытыми многие вопросы: насколько этот рост может и будет претворён в жизнь, как именно он изменит структуру вооруженных сил ведущих европейских членов НАТО, как рост расходов будет соотноситься с реальным ростом боеспособности и боеготовности сил НАТО, а также смогут ли страны НАТО организовать эффективное взаимодействие на восточном направлении.

Но если США и НАТО будут и далее наращивать свою активность вблизи российских границ, то это может повысить уровень угрозы для России. А именно к этому призывают Вашингтон некоторые эксперты, в том числе представители Корпорации РЭНД, которые отмечают «неготовность» НАТО к войне с Россией на территории стран Балтии и предлагают США и НАТО развернуть дополнительные значительные воинские контингенты (до 21 бригады, не считая артиллерийские и авиационные).

В этом случае России придётся принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности своих северо-западных рубежей. В итоге Россия и НАТО окажутся узниками дилеммы безопасности, а риск конфликта между ними не снизится, а, напротив, возрастёт. Москва стремится этого избежать, но не готова ради этого отказываться от парирования угроз своей безопасности и национальным интересам, в том числе на украинском направлении. И тем более не является и не может быть вопросом переговоров статус Крыма. Непонимание этого и нежелание НАТО вести прагматичное взаимодействие с Москвой может принести Европе немало проблем.

Пока что ситуация далека от критической точки, и в последнее время несколько оживился политический диалог по линии Россия-НАТО [31]. Кроме того, в начале марта 2017 г. Начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом. Это стало первым контактом высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией [32]. Продолжаются контакты между генералом Валерием Герасимовым и председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом. Интенсификация диалога между военными и дипломатами России и НАТО может позволить снизить градус напряжённости и даёт шанс на поиск взаимовыгодного решения имеющихся проблем.

Данный текст отражает личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией Клуба, если явно не указано иное.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба «Валдай». С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/

[1] Михайлов А. Пятидневная война: итог в воздухе // Воздушно-космическая оборона. 2009. 30 января. URL: http://www.vko.ru/voyny-i-konflikty/pyatidnevnaya-voyna-itog-v-vozduhe

[2] NATO General: West Won’t Be Caught Off Guard by Putin Again // PRI and WNYC. 2015. 20 March. URL: http:// www.wnyc.org/story/nato-intelligence-general-says-west-caught-guard-annexation-crimea/

[3] Painter S., Henning J.C. Crimean Crisis Plan: Negotiate With Russia, Expand NATO, Give Ukraine Time // Breaking Defense. 2014. 21 March. URL: http://breakingdefense.com/2014/03/crimean-crisis-plan-negotiate-with-russiaexpand-nato-give-ukraine-time/

[4] Shlapak D.A., Johnson M. Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank // RAND Corporation. URL: http:// www.rand.org/pubs/research_reports/RR1253.html

[5] European Reassurance Initiative. Department of Defense Budget. Fiscal year 2017 // Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2016. February. URL: http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/ fy2017/FY2017_ERI_J-Book.pdf

[6] Стоит отметить, что ERI финансируется за счёт бюджета на заморские операции (Overseas Contingency Operations), на которые не распространяются ограничения, наложенные на основной военный бюджет США Законом о бюджетном контроле 2011 г.

[7] United States European Command (EUCOM). History fact sheets. URL: http://www.eucom.mil/about/history/fact-sheets

[8] Units and Commands. United States Army Europe. URL: http://www.eur.army.mil/organization/units.htm

[9] Units, U.S. Air Forces in Europe & Air Forces Africa. URL: http://www.usafe.af.mil/Units/

[10] Our Ships. U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet. URL: http://www.c6f.navy.mil/organization/ships

[11] Wales Summit Declaration. NATO. 2014. 5 September. URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_ texts_112964.htm

[12] NATO’s new spearhead force gears up. URL: http://www.nato.int/cps/eu/natohq/news_118642.htm

[13] Warsaw Summit Communiqué. NATO. 2016. 9 July. URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm

[14] The Secretary General’s Annual Report 2016. NATO. 2016. 13 March. http://www.nato.int/cps/en/natohq/ opinions_142149.htm. Здесь и далее финансовые показатели НАТО приводятся в текущих ценах.

[15] Требование «2% от ВВП» также выполняли Греция, Эстония и Польша.

[16] Требование «20% от военных расходов» также выполняли Люксембург, Литва, Румыния, Польша и Норвегия.

[17] Здесь и далее по странам НАТО приводятся приблизительные цифры, исходя из текущего уровня ВВП.

[18] Обзор экономических показателей. Экономическая экспертная группа. Министерство финансов РФ. 2017.

23 января. URL: http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2017_01.pdf

[19] При условном курсе 60 руб. за доллар.

[20] Status of the Navy. Department of the Navy of the U.S. 2017. 23 June. URL: http://www.navy.mil/navydata/nav_legacy.asp?id=146

[21] Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2026. Congressional Budget Office. 2017. February. URL: https:// www.cbo.gov/sites/default/files/115th-congress-2017–2018/reports/52401-nuclearcosts.pdf

[22] Eckstein M. DEPSECDEF Work Cautions Trump Team Against Growing Military Size Over Capability // U.S. Naval Institute News. 2016. 6 December. URL: https://news.usni.org/2016/12/06/depsec-work-cautions-trump-teamagainst-growing-military-size-over-capability

[23] America First. Budget Blueprint to Make America Great Again. Executive Office of the President of the United States. Office of Management and Budget. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/ budget/fy2018/2018_blueprint.pdf

[24] Krepinevich A.F. Preserving the Balance. A U.S. Eurasia Defense Strategy // Center for Strategic and Budgetary Assessments. 2017. URL: http://csbaonline.org/uploads/documents/CSBA6227-PreservingTheBalance_PRINT.pdf

[25] Командующего и начальника штаба Балтфлота отстранили после инспекции // Интерфакс. 2016. 29 июня. URL: http://www.interfax.ru/russia/516024

[26] Глава Военно-следственного управления по Балтфлоту генерал-майор юстиции Сергей Шаршавых: «Воинские преступления негативно влияют на боеготовность» // Интерфакс – Агентство военных новостей. URL: http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=2&nid=443536

[27] Выступление Министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Андрея Равкова. Министерство обороны России. 2017. 26 апреля. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3ZCyh5ew1f8&feature=youtu.be

[28] Саможнев А. Минск не станет дрейфовать // Российская газета. 2016. 8 апреля. URL: https://rg.ru/2016/04/08/reg-kfo/glava-mid-belorussii-priznal-fakticheskij-status-kryma.html

[29] Лукашенко объяснил, почему отказал России в создании военной авиабазы в Белоруссии // Росбалт. 2017. 3 февраля. URL: http://www.rosbalt.ru/world/2017/02/03/1588871.html

[30] Edelman E., McNamara W.M. U.S. Strategy for Maintaining a Europe Whole and Free // Center for Strategic and Budgetary Assessments. 2017. 16 February. URL: http://csbaonline.org/research/publications/u.s.-strategy-formaintaining-a-europe-whole-and-free

[31] В 2016 г. состоялось три встречи Совета Россия-НАТО, а Генеральный секретарь ООН дважды встречался с Министром иностранных дел России.

[32] Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом // Министерство обороны Российской Федерации. 2017. 3 марта. URL: http://function.mil.ru/news_page/person/more. htm?id=12113548@egNews